Первый век жизни поселения прошёл тихо и мирно. А в 1762 году Уни получили новый статус — село. Сведений о том, чем оно жило первые двести лет мало. Известно лишь, что в 1816 году в Унях числилось 22 двора, проживало 63 мужчины и 64 женщины.

Воскресные базары, война с Колчаком и поп, основавший маслодельню: история Уней

Все провинциальные поселения похожи друг на друга, но каждое имеет свою историю. Так и в случае пгт. Уни Кировской области.

Населённый пункт появился в 1646 году и мало чем отличался от соседей. Здесь также пахали поля, выращивали скот, занимались промыслами. Но Уни во все времена выделялись на карте Вятской губернии: то шикарными торговыми базарами, то стоянкой армии Колчака, то продукцией местного маслозавода.

Базарная площадь с. Уни, 1915 год

Как Уни стали торговым центром

Основа экономики села в первые столетия его существования — сельское хозяйство. Крестьянские земельные наделы в районе составляли примерно 16,8 десятины (чуть больше 18 га). На каждый двор приходилось около девяти голов скота. Согласно статистике, из 9467 хозяйств Унинского края не имели земли 922 двора.

Многие крестьяне занимались кустарными промыслами, а продукцию продавали на воскресных базарах. Вскоре эти мероприятия стали настолько популярны, что на них приезжали купцы не только из других сел и деревень Унинского края, но и из Немского, Кильмезского, Селтинского, Богородского и других. Постепенно география ширилась. И вот торговать в Уни едут уже гости из Глазова, Слободского, Елабуги, Нолинска, Вятки, из Уфимской, Пермской и Казанской губерний.

На базарах крестьяне продавали зерно, льносемя, шерсть, масло, холст, кожи, кустарные изделия, мясо, рыбу, ягоды. Торговый оборот ярмарок составлял более миллиона рублей. Благодаря этому к 1865 году село стало торговым центром и одним из самых оживленных и процветающих городов Глазовского уезда.

Уже позже здесь будут проводиться сельскохозяйственные выставки, появится свой склад, с которого будут расходиться по округе семена, орудия труда и литература по сельскому хозяйству.

Центр веры и культуры

Приток новых жителей и торговый «бум» способствовали культурному расцвету села. В 1815 году Вятский епископ Гедеон выдал храмозданную грамоту, и в 1816 году, всего за месяц, на средства прихожан построили церковь. Её большой колокол весил 406 пудов, а его звон слышали за 30 километров.

Число прихожан всё росло, и одной церкви уже стало не хватать. Решено было построить вторую — Александро-Невскую. Проект предполагал храм с тремя приделами вверху и двумя внизу. Но денег не хватило, и проект пришлось изменить. Правки вносил известный вятский архитектор Иван Чарушин. Строили церковь 22 года.

Судьба обоих храмов печальна. Спасскую церковь в 30-е годы XX века разломали. Кирпич использовали для строительства средней школы. Колокольня некоторое время использовалась для прыжков с парашютом.

Александро-Невскую церковь закрыли в 1932 году. Колокольню разобрали на кирпич для печей Дома Колхозников и ремонта школы. С 1943 года в храме хранили зерно, а в послевоенные годы здесь располагался районный дом культуры. Службы возобновились лишь в 1993 году.

Немало в селе было построено культурных учреждений: унинское общество трезвости с общественной библиотекой, любительский театр, земская школа, больница, библиотека, почтово-телеграфное отделение.

Красные против белых

Великая Октябрьская революция перевернула уклад жизни провинциального села. Проводниками новых идей стали солдаты, вернувшиеся с фронтов Первой мировой войны. Советская власть установилась в селе 7 января 1920 года, но и до, и после сторонники царского режима оказывали ей жестокое сопротивление.

Особенно неспокойно в Унях было во время ижевско-воткинского восстания в 1918 году. Историки считают его одним из самых сложных и противоречивых событий Гражданской войны в России. Рабочие Ижевского оружейного и Воткинского заводов, уставшие от тягот Первой мировой и Гражданской войн, выступили против мобилизации в Красную армию. Повстанцам удалось продержаться 92 дня. В момент наивысшего подъёма восстание охватывало большую часть современной Удмуртии и граничащие с ней районы Кировской области с населением свыше 1 миллиона человек.

Большинство рабочих в дальнейшем сформировали ижевско-воткинскую бригаду, которая стала одной из самых боеспособных в армии Колчака. Дивизия стала единственным соединением, которое белый адмирал удостоил Георгиевского знамени за бои под Тобольском летом 1919-го.

— На территорию Вятского края колчаковцы вторглись в марте 1919 года. Они заняли часть волостей Слободского и Глазовского уездов, вошли на территорию Малмыжского и Уржумского уездов, захватили Сарапул, Елабугу, Ижевский, Воткинский, Песковский и Залазнинский заводы. Для остановки этого наступления и отпора колчаковцам были мобилизованы 28-я, 29-я и 30-я дивизии Красной Армии. Но Колчак направил против них тридцатитысячный корпус своих войск, и они вынуждены были отступать. В апреле 1919 года части 30-й дивизии вошли на Унинскую землю, штаб её расположился в Унях в бывшем старом здании милиции, — рассказывается в книге «Унинский район: история и современность».

Отгремела гражданская война. Жизнь в Унях вернулась в привычное русло. В 1929 году село стало центром Унинского района. Прошла коллективизация, одним из самых больших колхозов стала коммуна им. В.И. Ленина.

С 1935 года начала свою работу Унинская МТС и местный льнозавод. Кстати, в послевоенные годы он вырабатывал до 300 тысяч тонн льноволокна. Но градообразующим предприятием в Унях станет маслозавод.

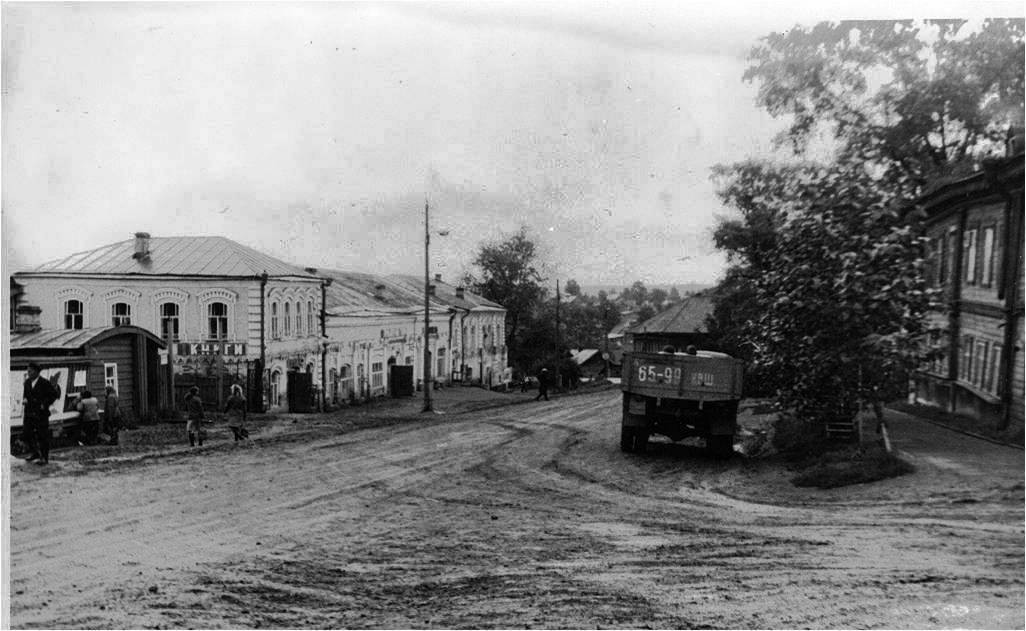

Уни общий вид, фото начала 20 века, фото: Унинский историко-краеведческий музей

Как поп оказался у истоков Унинского маслозавода

Интересно, что основателем предприятия, которым в советские годы будет гордиться район, был поп. История получилась следующая.

Недалеко от Уней находилась деревня Пьяная Степь. Жили в ней как зажиточные крестьяне, так и голытьба, из-за чего постоянно случались конфликты. Деревенской главой в то время служил поп Маракулин. Недовольный тем, что из-за междоусобиц люди стали реже ходить в церковь, он придумал решение. Предложил местным жителям ввести травополье и кормить скот правильным кормом, чтобы получать больше молока. А для переработки последнего организовать маслодельный завод.

Крестьяне к попу прислушались и общими усилиями построили небольшую маслобойню. Во время коллективизации поголовье скота выросло, и маленькое предприятие уже не справлялось с объёмами, поэтому открыли дополнительные сепараторные отделения. Но и этого оказалось мало. В 1940 году жители деревни решили, что необходимо построить новый мощный завод, и спустя год их просьбу удовлетворили. Завод с подсобными помещениями построили в центре посёлка в первом полугодии 1941 года. Правда, расположение оказалось не очень удачным — завод выходил «лицом» на центральную улицу и скопление транспорта создавало определённые неудобства.

Но едва завод начал работать, страна вступила во Вторую мировую войну. Предприятие перестроилось на военные рельсы, его сотрудники едва ли не ночевали на рабочих местах, перерабатывая весь объём поступавшего к ним молока.

Градообразующее предприятие

Война закончилась, но работать на предприятии по-прежнему было нелегко из-за преобладания тяжёлого физического труда и больших объёмов: завод перерабатывал сливки с 23 сепараторных отделений. Проблемой стало охлаждение продукции летом. И выход нашёлся. Зимой рабочие буквально заготавливали лёд на лето. Вырезали его и на санках отвозили на завод в специальное хранилище. А в морозные дни намораживали лёд в ямы прямо на предприятии, вытаскивая воду вручную из колодца 36-литровым ушатом. С приходом электроэнергии стало легче, но помещения завода обветшали, а оборудование устарело.

С 1981 года началась новая страница в истории завода. В то время им руководил Александр Пойлов. Построили новые цеха — сырный и казеиновый, склады и гаражи. Начали развивать и подсобные производства: открыли столярный цех и мастерскую по перемотке электродвигателей.

Появилась и новая продукция: сгущённое молоко с сахаром, технический казеин, плавленый сыр «Угличский» и твёрдый «Голландский».

В 1992 году на базе Унинского маслозавода было создано открытое акционерное общество, куда вошли коллектив маслозавода и все поставщики молока Унинского района. Директором ОАО «Унинский маслозавод» был утвержден Александр Пойлов. Благодаря его усилиям предприятие стало одним из самых успешных в молочной промышленности Кировской области. И сейчас завод переживает вторую молодость. А с ним и Уни, где проживают больше пяти тысяч человек. Благодаря маслу гхи и сгущённому молоку о заводе и Унях узнают по всей России.

Уни, 1980-е годы, торговые ряды, фото: Унинский историко-краеведческий музей

Комментарии отсутствуют